1.1 Orígenes del Pueblo Guaraní

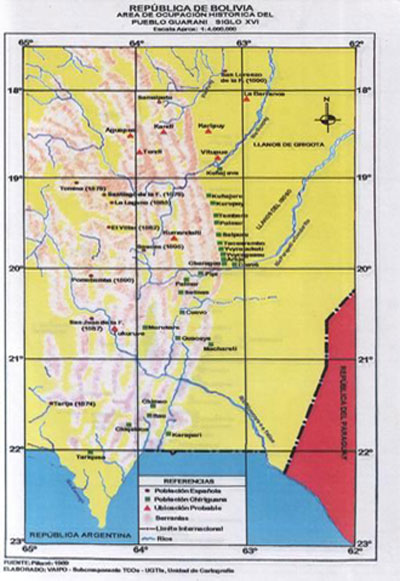

Existe bastante historiografía y etnografía acerca de la Nación Guaraní de Bolivia, sus orígenes, sus hitos más importantes, sus rasgos culturales y los procesos de cambio a lo largo de más de cinco siglos. Pero toda esta literatura siempre fue escrita desde los ojos y el pensamiento colonial y republicano. Por esta razón, existen tantas versiones sobre algunos aspectos centrales de este pueblo y su cultura, como autores que han ensayado diferentes explicaciones de los caracteres actuales de esta población. Para evitar contradicciones y malas interpretaciones de la formación del Pueblo Guaraní que se reclama como Nación ante el Estado boliviano, se han tomado las fuentes de información bibliográfica mayormente aceptadas por la organización indígena y sus líderes. La historia Guaraní en el territorio boliviano, comienza con tres grandes corrientes migratorias conocidas, la que entró desde el Mato Grosso, por territorio Chiquitano, hasta Río Grande; la que vino por el Chaco hasta la Cordillera; y la que ingresó desde el Río Paraná y entró por el Río Pilcomayo. La razón de estas migraciones podría haber sido la búsqueda mítica del Ivi Maräe (Kandire) o la “Tierra sin Mal”; también se señala el interés por encontrar metales en las tierras altas. Estudiosos del tema calculan que estas migraciones se realizaron en las postrimerías del siglo XV d.C. antes de la llegada de los españoles.

1.2 El Pueblo Guaraní frente al Estado Inca

Debido a que ningún cronista ha podido descubrir la época exacta acerca de la presencia de los Guaraní en La Cordillera, podríamos afirmar que el Pueblo Guaraní como tal y al igual que otros Pueblos Indígenas del continente americano (norte y sur), ha sido siempre una nación milenaria viviendo en su propio territorio (actualmente considerados como “territorios tradicionales o ancestrales”) y no llegaron de ninguna parte (considerando la hipótesis: “antes que se produzcan las divisiones geográficas y la conformación de los países como Estado-Nación”). Por eso entraron en confrontaciones con el establecimiento del Estado Inca y haciendo referencia a Garcilazo de la Vega y a Diego F. de Alcaya indican que, a mediados del siglo XV hubo guerras entre ambos por un largo periodo. Según los relatos de los cronistas, el Inca Tupac Yupanqui (1471-1493) intentó someter a los habitantes del Chaco pero no tuvo éxito. Más tarde el Inca Wayna Qhapaq (1493-1525) reitera esos intentos sin tener resultados. Por último, se dedicó a levantar las fortalezas por toda la frontera de La Cordillera, como el de Samaipata, Pulkina, Tomina y Pilcomayo.

1.3 El Pueblo Guaraní y La Colonia

Los Guaraní fueron famosos por resistir a la conquista, tanto ante los incas como contra los españoles. También se los consideró como extremadamente belicosos con las tribus y pueblos que no fueran parcialidades suyas y aparecieran en medio de su camino de desplazamiento. Para Meliá el sistema colonial intentó asimilar y penetrar en La Cordillera con el fin de aprovechar las riquezas. Las tres vías principales para lograrlo fueron:

i) La penetración en el territorio de los Guaraní,

ii) El mestizaje, tanto biológico (sin mucha importancia) como lo cultural, que poco a poco fue imponiéndose en la sociedad Guaraní, y

iii) El comercio de mercancía y de fuerza de trabajo.

Con el tiempo y después de casi cuatro siglos de resistencia, estas formas de penetración tendrían éxito. Estas vías tuvieron tres actores sociales que marcaron la relación de los Guaraní con los otros:

i) Los misioneros,

ii) Los colonos hacendados, y

iii) Los militares.

Las relaciones que se establecen entre estos actores sociales fueron múltiples. La entrada de los misioneros aparejaba la llegada de colonos y para apuntalar el asentamiento llegaban los militares que levantaban un fortín. Igualmente cuando se penetraba en territorio Guaraní con algún tipo de fuerza militar, está siempre iba acompañada por algún religioso y la misma fuerza militar eran los colonos que se asentaban en las tierras que se ganaban en las guerras. Por lo que los tres actores sociales están íntimamente relacionados en el proceso de colonización de La Cordillera de los Guaraní. Durante la Colonia y la República, los guaraní fueron constantemente perseguidos y expulsados de sus territorios ocupados.

La guerra contra los “Chiriguano”1 comenzó a implementarse metódicamente bajo la dominación del Virrey Toledo, que en 1574 no sólo planificó sino dirigió las acciones punitivas y de eliminación de los indígenas, en la que los españoles fueron derrotados.2 Fueron muchas las entradas de los religiosos que querían pacificar y convertir a los indígenas e impedir las acciones militares de los españoles. Durante el siglo XVII, los jesuitas y durante el siglo XVIII los franciscanos, entablaron con los Guaraní una relación difícil, en la que por momentos los religiosos eran bien recibidos para luego ser desterrados o muertos en algunos casos. En el siglo XIX, la historia de este pueblo está llena de sucesos violentos, de matanzas de blancos y de indígenas.

2.1.1 Situación Actual Periodo 1987 – 2021

Después de la guerra del Chaco y hasta nuestros días, en las haciendas existe el control absoluto del patrón, y los Guaraní deben dar a cambio su mano de obra para vivir. Es así que la dependencia viene marcada por la imposibilidad de acceder libremente a los bienes de consumo básicos para la subsistencia, el cual, está basado en el mecanismo de endeudamiento, en el que los precios de esos bienes son inflados y cargados a las cuentas; donde el peón Guaraní nunca acaba de saldar esa deuda y sigue trabajando año tras año para el patrón. Actualmente, la defensa de los derechos del pueblo guaraní, se realiza de manera orgánica y con mayor fortaleza por la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG). Esta institución, fue creada el 7 de febrero de 1987, en la localidad de Charagua en el salón de Arakúa Renda (Lugar ó Casa del Saber), de esta manera la APG se constituyó en la máxima Organización de las Comunidades Guaraní de Bolivia y se convirtió en el representante natural y legal orgánico de la Nación Guaraní.

En el periodo de 1990, las familias y comunidades guaraní, con el apoyo de varias organizaciones no gubernamentales y de la iglesia católica, iniciaron un proceso de rearticulación de la organización indígena con la compra de tierras en varias zonas del chaco chuquisaqueño y cruceño. Gracias a esta movilización social y algunos cambios políticos institucionales, finalmente el Estado asumió su rol sobre el tema de tierras y dio lugar a varias acciones para conocer a fondo el problema del pueblo Guaraní y cambiar la situación de los afectados. Es a partir del 1992, cuando se efectúa la “Marcha por la Vida” y se consolida la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), que se inicia el proceso de alfabetización a indígenas que trabajaban en las haciendas, la construcción y dotación de ítems para las escuelas en áreas rurales. En infraestructura productiva, se compró terrenos para reasentamientos humanos, sobre todo aquellos grupos de familias guaraníes rescatados de sus comunidades cautivas.

La ocupación del territorio por parte del pueblo guaraní, se realiza mediante el proceso de la demanda territorial y el proceso de saneamiento y titulación. Primero, como consecuencia de las movilizaciones campesinas de 1996, presionando al gobierno de turno para que apruebe la Ley Servicio Nacional de la Reforma Agraria (INRA), que establece el derecho de los pueblos originarios a sus Tierras Comunitarias de Origen (TCO), este año se aprueba la Ley Nº 1715 (INRA). Luego, se procede con el saneamiento de las TCO’s, que ya se encontraba establecido en la Constitución Política del Estado, como el derecho de los pueblos indígenas a la posesión de sus tierras comunitarias de origen. Estas normas constitucionales, no se aplicaban debido a la resistencia de varios grupos de poder que acaparan grandes extensiones de tierra, poder político y económico en el país. Por otra parte en la NCPE, se reconocen los derechos fundamentales de los pueblos originarios, entre los que se destacan el derecho a la tierra y territorio, demanda que los guaraní reclaman para lograr la Reconstitución Territorial de la Nación Guaraní. NOTAS: 1 ASAMBLEA DEL PUEBLO GUARANÍ (APG). Plan de Vida Guaraní. 2008. Territorio Guaraní – Bolivia.

El término “Chiriguano” es rechazado por la Asamblea del Pueblo Guaraní de Bolivia (APG), por ser una denominación impuesta por la colonia y peyorizada por los incas; sin embargo, varios antropólogos y etnohistoriadores (Pifarré, Albo, Riester, etc.) han publicado libros con el nombre de Chiriguano, mostrando una diferencia entre los guaraní del Paraguay o Brasil y los guaraní de Bolivia. 2 PIFARRÉ, Francisco. Historia de un Pueblo. Los Guaraní – Chiriguano. CIPCA. Cuadernos de Investigación 31. 1989. La Paz – Bolivia